…言い換えるなら“装用閾値調整法”です 更新:'25/11/17

…言い換えるなら“装用閾値調整法”です 更新:'25/11/17

…言い換えるなら“装用閾値調整法”です 更新:'25/11/17

…言い換えるなら“装用閾値調整法”です 更新:'25/11/17

|

*公開します! 特性設計ルールと調整の要点 (2016.7.11公開) 事前にオージオメータのスピーカ出力端子を利用した『聴力レベル』を測定できるように しておきます(“音場聴力測定”)。必ず750Hz,1.5kHzと3kHzも測定(重要)する。 1 聴力レベル(dB)数値を次の記号で表す(目標装用閾値は、それぞれの前に“T”を付ける) A;250Hz B;500Hz C;750Hz D;1kHz E;1.5kHz F;2kHz G;3kHz H;4kHz 2 『目標装用閾値』算出基準は500Hzの聴力レベル→→→→→→→→ TB 3 500Hzの『目標装用閾値(TB)』の設定式は→→→→→→→→→→→ TB=0.3×B+20 4 会話音声の特徴を考慮して周波数毎の『目標装用閾値』を算出する(日本語用です) TA=TB TC=TB-3 TD=TB-5 TE=TB-7 TF=TB-10=TG=TH 5 それぞれの『挿入利得』を次のように算出後、そのデータをパソコンに入れて調整する。 ※上限を大きく超える場合(重度難聴)、その高さの増幅を諦めて大幅に低くする→症例6 (上限の数値は補聴技研独自調査に基づく) ・250Hz ;A−TA(上限65dB) ←0またはマイナスになった場合は“オープンベント” ・500Hz ;B−TB(上限70dB) ←0になった場合は“オープンベント”(注*) ・750Hz ;C−TC(上限75dB) ←500Hzに準じる(装用して微調整) ・1kHz ;D−TD(上限80dB) *250,500Hzの挿入利得に応じ、ベントサイズを調整 ・1.5kHz;E−TE(上限70dB) …オープン〜φ3〜φ1〜密閉(装用して微調整) ・2kHz ;F−TF(上限75dB) ・3kHz ;G−TG(上限55dB) ←通常の増幅上限を超えた場合、“高周波シフト”で ・4kHz ;H−TH(上限45dB) 『聞こえる調整』が可能(3kHz以上)なことがある(重要) 6 最大出力音圧レベル設定目安(感音性難聴,BTE)→『聴力レベル』×0.5+75(dBSPL,2cc) *この数値は事前設定用の出力調整目安で、通常の耳掛け型補聴器用。外耳道サイズや中耳 機能などの影響で大きく変わるため微調整が必須。耳穴形ではもっと小さくなる。 → ITE,ITCでは最大出力をBTEより3-6dBほど小さくする。『装用して微調整』が必須! → この値はイヤモールドが変わっても変わり、周波数ごとに十分調整(↓)する! 7 補聴器をつけた閾値(バンドノイズ)を測定、微調整を繰り返して目標装用閾値に近づける (同じ設定でも個々の耳ごとに異なるので、必ず周波数ごとにきめ細かく行う) *重要;“高周波シフト”の調整効果はこの方法でのみ視覚化されて把握可能になる *『補聴器を実際につけた聞こえ』を測定するため、個々の耳に応じた高精度調整が可能 (補聴器メーカー各社の音声処理・圧縮・ハウリング抑制機能がここで厳しく問われる) →出力制御を重要視する観点上、『リニア増幅』だけの調整はあり得ない。 *最重要! 大きな音が不快にならなくなるまで最大出力と圧縮増幅の調整を繰り返す 両耳装用の場合は、左右差を可能な限りそろえる(何れも周波数ごとに行う) →8チャンネル以上の周波数帯で調整できるディジタル補聴器を原則採用(注;↓*) *特異なオージオグラムの場合には、最もよく聞こえる部分を装用閾値目標基準にして 全体のバランスを決めて調整する…臨床経験の積み重ねが求められる → 症例23 *適合限界があります…平均聴力レベルが110dBまでです。詳細 ⇒ 6;限界レベル |

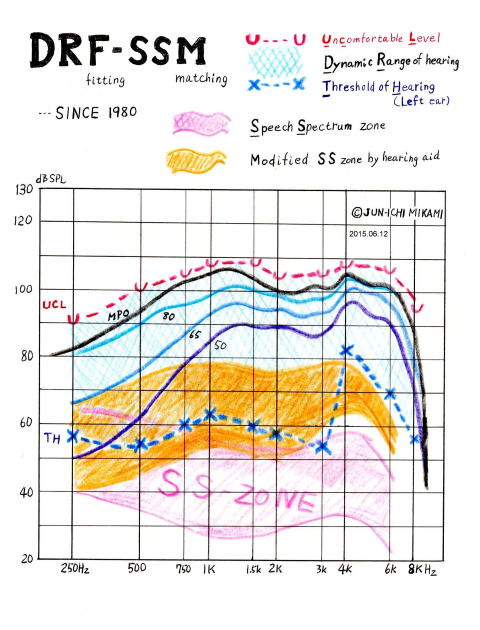

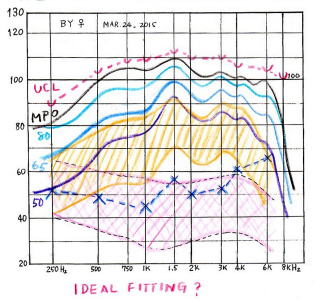

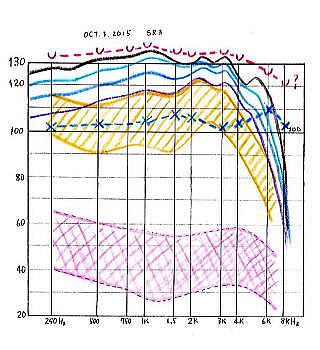

調整結果の説明図 "SS Zone";言語音の範囲目安(話し手から1m) "Modified SS Zone";補聴器で『加工』された 言語音の範囲(1m) *3kHzより高い音は増幅度いっぱいでも 十分でなかったことも読み取れる。 "U--U--U" ;大きすぎて不快に感じる音圧 (不快閾値、左耳) XX水色XX ;この補聴器愛用者の『音として 聞こえる範囲、左耳』 "X--X--X" ;やっと聞こえるぎりぎりの音圧 (聴取閾値、左耳) |

左の図の説明 Dynamic Range of Hearing →聞こえる範囲 Speech Spectrum Matching →会話範囲に合わせる この図は全ての調整が済んだ後の、補聴器ユーザー の耳に会話音や周囲の音が適切に鼓膜まで届く様子を 表示しています。 調整には別な表示法を用いて補聴器をつけた聞こえ 方を測定しながら行います。装用者の聞こえの範囲内 に補聴器から出る音を高精度に合わせる作業が『フィ ッティング』の全てです。聞こえの左右差を合わせ易 くできる特長もあります。 ここに表示した図は、外耳道内音圧を推定した表示 (※)になっていて、補聴器が『耳に合った音に変換している』様子を表現しています。 (※調整時の表示法;結果1、 結果2 ) 初回の調整時間はかかりますが、音質調整等が非常に解りやすく、聴力に応じた適切な『きこえ』を1回 で提供できることもあるほど、再調整の回数を大幅に 減らせます。お客様の負担を大幅に軽減できます。 言葉に含まれる様々な音(オレンジ色)が、3kHzまで 聞こえの閾値曲線(青破線)に平行になっていることに お気付きいただければ幸いです。(左図、以下の図) |

||

|

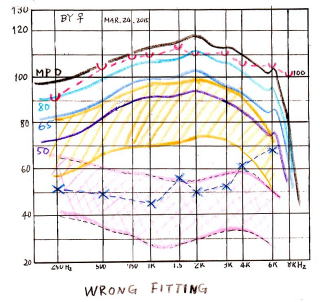

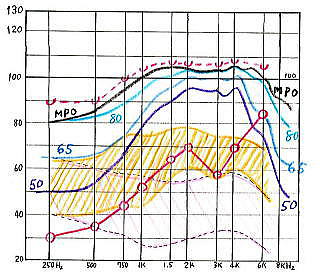

調整不良;うるさい・不快…  *音質・最大出力調整不良が明確に解る例 →ご本人は「一向に馴染まない」とコメント 1.5kHzの聞こえ難さの配慮がなく、単に大きくしてい るだけで調整の意味なし。最大出力も不快に感じる音圧 を超えています。これで「慣れて」とは…拷問? *日本ではこんな考えで作られる…補聴器も調整者も 悪い! より望ましい調整を右に示しました。 **その場ですぐに慣れましたよ!** *詳細説明→→あきれます。インチキXX *『業者』の調整技術→→Cさんの試聴器 |

これならイイ!  *音質・最大出力とも適切な調整例 →試聴で「自然な聞こえにビックリ」 補聴器を付けた調整後、すぐに慣れました。大きい 音に対してもやかましくありません。1.5kHzの聞こえ 難さをちゃんと考えて調整されています。 オレンジ色の“SS-Zone”が聞こえの閾値曲線にほ ぼ平行に『加工』されていることで推定できます。少 なくとも、聞き易いことだけは確かです。大きい音に 対する『防御』もしっかり行われています。 平坦に増幅する(左)のでは『フィッティング』の意 味がありません。同価格で手に入れられるタイプなの に…開いた口が塞がりませんでした。 …これが『補聴器外来処方』の現実なのだろう。 |

||

|

|

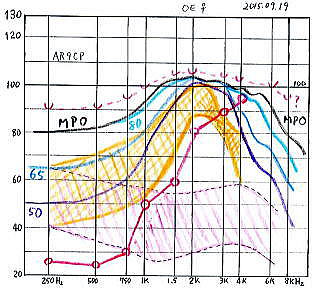

特異なオージオグラムにも適合 *3kHzの聞こえに『山』がある方にも快適な 聞こえが作れた例 安価なマルチチャンネル補聴器では決して作れない。 だから調整不良例が多い。この方はワイヤレス応用機器 も活用して、仕事・趣味活動に大活躍中。意外に安価に できました。4kHzの音はあまり聞こえないのが判ります。 安くても調整可能な器種は探せば必ずあります! 詳細は来所者に説明いたします。 |

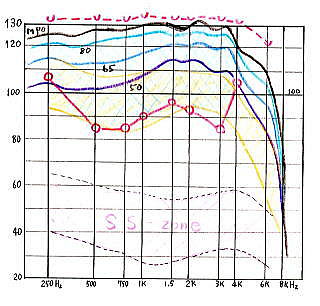

困難なオージオグラムにも適合  *『高音急墜』の聞こえに合わせた例 強力なハウリング抑制機能で可能に。 「良く聞こえます」と喜ばれたが、摩擦音は聞こえ ない。『大きい音』の不快感除去のために圧縮調整と 最大出力調整が徹底的に行われたのが見えるはず。 これでも3kHzより高い音は聞こえないことをお知ら せしています。調整では非常に苦労し「聞こえ不足」 に早くも不満が出ました…(2015.10.5)→詳細記事 |

|

|

|

*国内初の新型器で『快聴』!! 調整1回(初期調整のみ)で満足  補聴器大好きアスリートの喜び 「走ると風切音や川の水の音、応援してくださる方々の 声が聞こえる」と感動。補聴器性能とDRF−SSM法の コラボが作った『感動の聴こえ』。『つけて調整』のもた らした幸福感は計り知れない。私も! これまでは同メーカーのXP121(5チャンネルBTE)で「凄 いんだよ、この補聴器」と感動していただいていたのです が、それを大幅に上回ることができたのです。 最初の補聴器調整データが十分活かされました。なお、 左耳は聴力が厳しくてSR3では適合できませんでした。 これは予想通り…もっとパワーを!…後に改善しました。 *バーナフォンSR3の日本初登場・初勝利! ご本人の声は、ここに!(bernafon HP) |

*10年以上待たされました… 調整3回でやっと納得…7か月かかる  “補聴器ソムリエさん”の掴んだ幸福 「今まで夢見ていたほぼすべてが叶えられた。ス プリモ(※)以来の感動」とコメント。高性能補聴器 とDRF−SSM法のコラボが作り上げた感動。 2回で満足されたのですが、どうしても納得でき ず、3回目の調整を実施。ようやく納得のコメント を得られたのは、翌年の5月末… *総合支援を利用できた、国内初の幸せな聴こえ →症例4,7 (*これは左耳用の調整データ) *バーナフォンSR3の日本初両耳装用者! (※トップページ写真、当時の世界最優秀器) ⇒6年後、新型器試聴で一層満足!!('20/02) |