2020/09/03制作 更新;'25/08/01

2020/09/03制作 更新;'25/08/01 2020/09/03制作 更新;'25/08/01

2020/09/03制作 更新;'25/08/01

*補聴技研が初めて手掛けたもの・手法・作ったものなどをご紹介

“よいきこえ”を目指すうち、他施設でやっていない“もの”が意外に多いのに気づきました。

思いつくまま紹介し、解り易い解説も付けました。ご覧いただければ、所長のこだわりと異常性が

推定できるでしょう(笑)。さて、どんな“もの”があるでしょうか…

1 手法;補聴器を装用して調整する方法 (1980年に誕生した、不変の調整ルール)

*補聴器のタイプが変われば『音の入り方』が、“耳”が変われば『入った音』が変わる

音が耳の奥の鼓膜に届くまで様々な影響を受けます。複雑な形状の耳介による集音効果と外耳道内共

鳴を受けて特有の周波数(感度)特性に変わるからです。もはや『平らな音色』ではありません。補聴器

から出る音は別な影響も受けます。補聴器毎に音の入る場所が変わって、音色がさらに変わるのです。

例えば耳掛け型では集音位置は『耳の上の谷間』で『耳』の集音効果なし。耳穴奥に入る“超小型

耳穴(IIC)”では『耳』の集音効果を最大限受けます。測定器でみられる周波数特性にはそんな影響が

全くないため、同じ測定結果でも補聴器の形で聞こえ方がみんな変わってしまいます。こんなことが

軽視されていて…補聴器調整者のいつも口にする助言「慣れてください」に落ち着く(笑)。

補聴器を初めて装用またはタイプの異なる補聴器に替えた装用者が『きこえ』の違いに困惑するのは

当然です。個人ごとに耳の形や外耳道の長さや太さ・形状が多様ですので『聞こえ方』は耳と補聴器の

両方で変わるのです。こんな耳を相手取って聞こえの改善を企てる…簡単にできるはずがありません。

無謀過ぎます。困難なあまり、つい「慣れて」と言って逃げたくなります。

…こんな悩みが独自の調整プログラム開発のヒントになりました。

*「耳に補聴器を合わせる」基本原則を具現化 ⇒⇒⇒ 「すぐに使える!」を可能にした。

タイトル通り『つけて調整』します。改善目標設定も500Hzの聴力レベルから容易に求められるので

調整目安が非常に明快なうえあらゆるオージオグラムパターンに応用できます。初回調整時間はかかり

ますが、『つけた聞こえ』で調整することが、補聴器タイプ・イヤモールド・ベント・外耳道サイズの

影響等をすべて取り込んだ精密調整を自動化するのです。つまり「耳に補聴器を合わせる」のです。

この作業で困難を痛感します。調整者は顧客に対して決して「慣れて」と言えなくなります。基礎と

なるデータには高い精度が求められ、補聴器を付けた耳穴内部の音圧変化まで気になってきます。ここ

まで考慮すれば調整時間がいくらあっても足りないことに気づきます。様々な調整項目を合理的に統合

して開発されたのが補聴技研の調整ルール(DRF-SSM)なのです。

様々な批判はあるでしょうが、これだけ合理的で高精度な調整法は他にないと断言できます。

補聴器を耳につけて微調整を繰り返し、予め設定された『目標』装用閾値に近づけ、最大出力設定も

同じように微調整します。どこをどう調整すればよいか調整目安が明確で、迷いが生じません。

!!『つけて調整無し』の販売はあり得ません!! *詳細⇒DRF−SSM

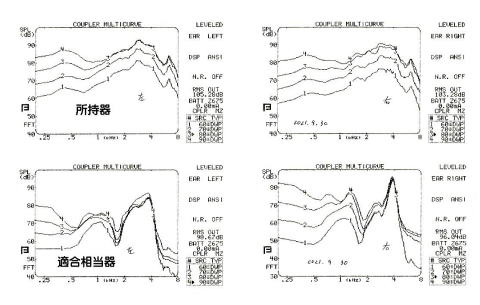

*下の図は、ある方(80代女性)の補聴器の『音色(周波数特性)』を比較したものです。(2022/09/30)

上;不快感・不明瞭感が解消しない所持器 下;3時間で作られた『聴き易い試聴器』 …完成した『快適な音色』は、まるで別物! |

*相談者の聞こえの特徴 ・高い音が徐々に聞こえ 難くなるタイプ。 ・左耳がより際立つ。 ・250Hz聴力⇒両方30dB *所持器の外観的特徴 ・小型耳穴型補聴器 ・通気孔なし *試聴器の外観的特徴 ・小型耳掛け型補聴器 (外部レシーバ型) ・φ3相当の通気孔付 傘型耳せんを使用 |

上が所持器で、いわば「補聴器に耳を合わせる」で作られた小型耳穴型補聴器です。籠り感を

軽減するベント(通気孔)はありません。時間をかけて調整が繰り返されていたらしく、1対1の

会話聴き取りは良好でしたが、様々な不満(不明瞭・自分の声が響く・甲高い音が不快)を抱えて

おられました。それでも「慣れて・我慢して」と言われ続けていたそう…あまりにも残酷。

下が補聴技研で作られた試聴器(耳掛け型)で、3時間かけて完成。聴力測定でオージオグラム

データの違いに驚きました。微調整を繰り返して作られた補聴器特性の異常な形(音色)には一層

驚きました。自然な聞こえで言葉の聞き分けを楽にする『耳に合わせた音色』はこんな形になる

のかと。既に慣れているきこえなので「慣れて」は取り扱い方法だけです。

(でも購入には至りませんでした…補聴器販売の現実を語る典型例※)

調整時点で十分な確認が済みのため、甲高い音やレジ袋をもむ音には初めて付けたにもかかわ

らず不快感なし。硬い物を食べる時の不快な響き感も当然ありません。周波数特性の違いにすぐ

気づけるでしょう。この方法なしには絶対にたどり着けない特性です。(※後にご購入!)

2 作ったもの;強力な磁気ループと、出力を測定・モニターできる測定装置

補聴器の誘導コイルの低音域感度はどの製品も低く調整も間に合わず、低音域の強力な磁界が

求められます。特に低音部の理想的音声磁界強度は1A/mを超え、大きすぎて測定できません。関

連の原著論文が日本聴覚医学会に認められ、2本採択されました。海外で2回発表しています。

10A/m以上の音声磁界強度を測定(モニター)できる測定器も苦労して完成させました。本当に

よい磁気ループの『音質』を、実際に使用する位置で確認(聴く)できるのです⇒ 磁界強度計

3 手法+装置;誘導コイル入力・外部入力・ワイヤレス入力特性を測定する方法

補聴器測定装置の誘導コイル出力端子に測定用磁気ループを接続、測定モードを『Tコイル測定』に

切り替えれば“T”モードにした補聴器の感度特性が測定できます。でも『外部入力特性』は測定でき

ません。そこで無謀にもその端子に外部入力コードを接続することで『外部入力特性』を測定できる

ようにしました。詳細は省きますが、補聴器の外部入力特性を『小型挿耳型ヘッドホンの音質』に近づ

けることまで可能になったのです。さらに細かな調整のできる高性能器で“ヘッドホンを超える音質"

に感じられる音(8kHzまで!)まで作れるようになっています。('22/05/31)

2010年頃には既に音楽鑑賞にも十分耐えられる音質が作れていました。某有名補聴器メーカーの方に

クラシック音楽を試聴していただき『トリハダ』にしたエピソードまであります。誘導コイルから入力

する方法では、どんなに工夫しても6kHzが上限でした。更に工夫してワイヤレス受信特性も測定できる

方法も開発して測定が可能になり、「世界初!」と再び勝手に感動!('22/11〜)

オージオグラムに対応して精密に周波数特性を合わせた“真のオーダーメイドヘッドホン”も完成

しました。市販の高性能ヘッドホンを『聴力に応じた音色』に調整するなんてムリでしょう。実質上限

周波数は8kHzです。クラシック音楽がこんなに豊かな音質だったのかと再び感動に浸れました。普及型

小型ヘッドホンの音色を凌ぐ、自然で鮮明な『耳に染みる音』に感じられていたからで、高周波シフト

機能』を使ったハイエンドモデルを使うと10kHzの音(多分)も感じられました。補聴器の増幅器から出る

ノイズがわずかに聞こえますが、音楽を聴いている間は気になりませんでした。

私の平均聴力レベル(4分法、実験時)は右3dB、左4dB。両耳とも1.5kHzに15dBの『谷』があります。

取引メーカーの方の試聴結果は当然「いい音でも変な音」。私の『きこえ』は正常範囲とはいえ、凹凸

があります。それらを『補正』すれば変な音になって当然です。『その方のきこえ』に合わせて調整し

直すと大変感動され、ずっと聴き続けられてしまいました。「ずっと聴いていたい…染み入る音を」と。

補聴器の理想的な調整のあり方を理屈抜きに体感いただける思いがけない実験でした。スタンダード器

での比較でしたが、想像を大きく超えた音質にとても驚かれていました。⇒ ここで説明中

******『耳に染み入る音』の体験者は、4名に増加!(2024/07) ******

*最新のディジタル補聴器はワイヤレス調整が当たり前になり、こんなこともできました。

誘導コイル入力特性を耳につけて調整できることを知り、『本当に気に入る音色』を聴いて

確かめながら作れるようになりました。実に痛快!誘導コイル受信性能の悪化傾向(私の発見?)も

丸見えです。誘導コイルは『受信の明瞭性』の観点からすでに過去の遺物。外部入力もワイヤレス

通信技術の進展で時代にそぐわなくなってきたようです。誘導コイルを限界まで追求した研究の

成果が聴覚医学会から認められて原著論文を発表できましたが、その応用価値は低下しています。

誘導コイルの受信感度性能が過去の製品に遠く及ばないほど悪化して、『無価値化』に輪をかけて

いて「良い音色で聞き取れない」のです(その深刻さが軽視されていることに失望感を覚えます)。

4 作ったもの;補聴器装用者のきこえをモニターできる“ダミーヘッド”

偶然入手できたイヤモールド原型の雌型を使って“外耳道と耳穴”を作り、その奥に小型コンデンサ

マイクを埋め込みました。鼓膜で受ける音が疑似的に作られます。それをヘッドホン出力相当まで増幅

してBTで送信、離れた位置のBT受信機につないだ密閉ヘッドホンで聴きます。『耳』に補聴器を付

ければ、その音を安全にモニターできます(音質はよくありませんが…)。

外観は小ぶりの頭の形をしていて“KEMAR”にちょっぴり似ています。ワイヤレス機能のお陰で屋外

でもモニター(密閉型小型ヘッドホンで聴く)でき『3Dの聞こえ方』を実際にモニターできた時には

本当に感動しました。“元祖”は実験室から出られませんから!

補聴器を“T”モードにすれば、従来型の磁気ループによる受信音の酷さを実感できます。本当に

よい音とはどうあるべきかを先入観なしに比較できます。補聴器の騒音抑制機能を実際に屋外でモニ

ターできるので、ハイエンド器の性能比較までできます。写真はこちら ⇒ ダミーヘッド?

5 『初めて』はまだある…ここには『日本初』も

*音質と出力を改善した磁気ループ応用機器(補聴技研ユーザー限定)

特長:補聴器への負担が低く電池長持ち。耳穴型補聴器ユーザーにお薦め。

⇒ 製品説明と市販品との比較

*磁気ループアンプ内蔵電話機(用途に応じて様々な形状); ⇒ デンワもハッキリ!

◎固定電話機専用の受注生産品。特に耳掛け型補聴器ユーザーに「泣いて喜ばれる」明瞭な

聞こえが好評。国内の愛用者は未だ10名以下。効果が大きいのに知られないのは、補聴技

研のユーザー限定だから(補聴器調整がしっかりしていないと役に立ちません)。

6 こんな無謀実験も…補聴器を自分専用イヤホンとして使う!

*オージオグラムに合わせた『音色』と『出力調整』を補聴器で作ってみた

・通常のインナーイヤホンと『補聴器の音』を比較すると…

◎『補聴器の音』の方がインナーイヤホンより小さい音声がよく聞こえて鮮明で重厚。大きい

音は迫力を損なわず大きく聞こえ、長く聴いていても疲れない。久しぶりに感動的な聞こえに

出会えた気分になる。

◎一方、別の正常範囲内の方向けに調整した補聴器では大きい音が響いて聞くに堪えない…。

真逆の不快感に驚かされて『適合調整』の重要性を実体験できた。

『私にピッタリの音色』は販売され ていない。で、作ってみた。長時間大 音量で聴き続けていても疲れないうえ 何度聴いても感動…涙が出たことも。 |

写真左の2組が外部入力で使用する補 聴器2組。上2個が『平坦型用』で、下 2個が『三上用』。入力アダプタと外部 入力コードがつながっている。 右が挿耳型イヤホン。普及型ながら、 個人的に良い音と思って使っていたが、 『三上用』を聴いてからは籠り感などの 様々な不快感を知らされた(上述)。 *挿耳型イヤホンはもう使えない境地に 『平坦型用』は挿耳型イヤホンより良い印 象だったが、強い感動は現れなかった。 ⇒ 詳細資料(外部入力特性) |

*日本で最初に適合調整〜販売した新型補聴器(試聴器のお陰です)

・bernafon SR3/7SP;「音質は良いが出力が弱い」と指摘し続けてやっと登場?('15/10/03)

・bernafon LX3/7UP;SR3/7登場後、直ちに「弱すぎる」指摘が通じて登場?('20/01/25)

…後に値上がりしましたが、それでも世界一安いと思っています。

・bernafon A7MNRT R;新しい音声処理方式の、充電式外部レシーバ耳掛け型('22/04/01/17)

…イヤモールド仕様のため、コロナ感染拡大の影響を受けて販売日が遅れました。

|

|

|

< SR3/7SP LX3/7UP A7MNRT R (※)

※写真のクリックでご購入者のページに移動!

*こんな補聴器も販売しています(試聴で効果を確認後に納得のご購入)

・片耳が完全に正常(<10dB)の方に(〜'20/09);

⇒コードレスCROS補聴器1名、難聴耳側に補聴器(正常耳の聞こえに限りなく近づける)2名

・片耳が軽い難聴(<50dB)で反対側が高度難聴の方に(〜'20/09);

⇒BICROS耳穴型(ITC)補聴器2名、BICROS耳掛け型補聴器2名。

コードレスBICROS耳掛け型補聴器(充電式!)2名(こちらは国内初と2番目です)。

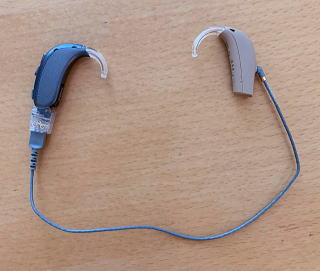

*BICROS補聴器の例 ↓↓↓ ⇒ CROS/BICROSとは

|

|

|

BICROS耳穴型補聴器 BICROS耳掛け型補聴器 こちらはLX7UP BICROS (販売済ITE,BICROS) (*新型器LXSPによる構成見本) (1名に販売。「世界初?」) *上の一番右の補聴器は専用部品調達に2週間かかってしまい、実験だけでも苦労しました。効果は大きく、片側だけでは 周囲の音声がよく聞こえない、半分以下だと言われました(重度難聴者)。残念ながら『コード』が魅力を低下させて不人気 で、販売はわずか2名。コストはかかっても、極力コードレス化を進めるべきでしょう。感動の聴こえ創りのために! ⇒私なら、より高性能の専用CROSワイヤレスマイクユニットを同一サイズで設計します…不十分ながら実現↓↓↓ *2022/06、充電式ワイヤレスCROS対応器が登場。補聴技研から既に2名にご提供(国内初)済。('23/06) |

*関連ページの案内

メニューに戻る 調整方法を比較する

世界に発信!(英語版)

高出力補聴器写真 作ったモノ